この記事の目次

プライベートな部分に光を当てた『The DEANS Of DRINK』

『サヴォイ・カクテルブック(The Savoy Cocktail Book)』(1930年刊)と言えば、サヴォイ・ホテルのチーフ・バーテンダーだったハリー・クラドックが著した歴史的名著で、約90年経った現在でも、「歴史上、最高のカクテルブック」と評価されるこの本には、1920年代末までに誕生したスタンダード・カクテルやクラドックのオリジナルなど約900ものドリンクが収録されている。

英国生まれのクラドックは、1897年、「新大陸アメリカで一旗揚げよう」と22歳でリバプールから外航客船テュートニック号で旅立った。そして、クリーブランド、シカゴ、ニューヨークとバーテンダー修業を積み、求められると、大都市だけでなくリゾート地のホテルにも赴いた。1908年、33歳の時には、英領バハマ諸島(当時)の中心都市、ナッソーのコロニアル・ホテルに移り、ここで4年間働いた。

仕立て屋と織物職人の両親を持つ彼が、なぜ、バーの仕事を選んだのかはよく分からない。おそらく、そう裕福でもなく米国にやって来たクラドックにとっては、まず、日銭を稼げる身近な職が飲食の現場だったのだろう。とにもかくにも、彼はホテルで職を求めた。そして毎日変化がある職場に、働く喜びを感じたのだろう。それから約23年間、米国を離れるまで、場所は変わっても飲食の場で働き続けたのだから、真面目な性格で忍耐力も強い人間だったに違いない。

私は時々想像する。歴史に「たら・れば」はないが、「もし」を考えるのは面白い。以前、私は、「もし禁酒法が成立しなければ、クラドックはずっと米国にいるつもりだったのだろうか?」と考えたことがあった。そして、素顔の彼はどんな人物だったのか、私生活ではどんな日常を送っていたのか、妻や子どもはいたのか。誰しもが興味を抱くそんな部分について知りたいと思っていた。

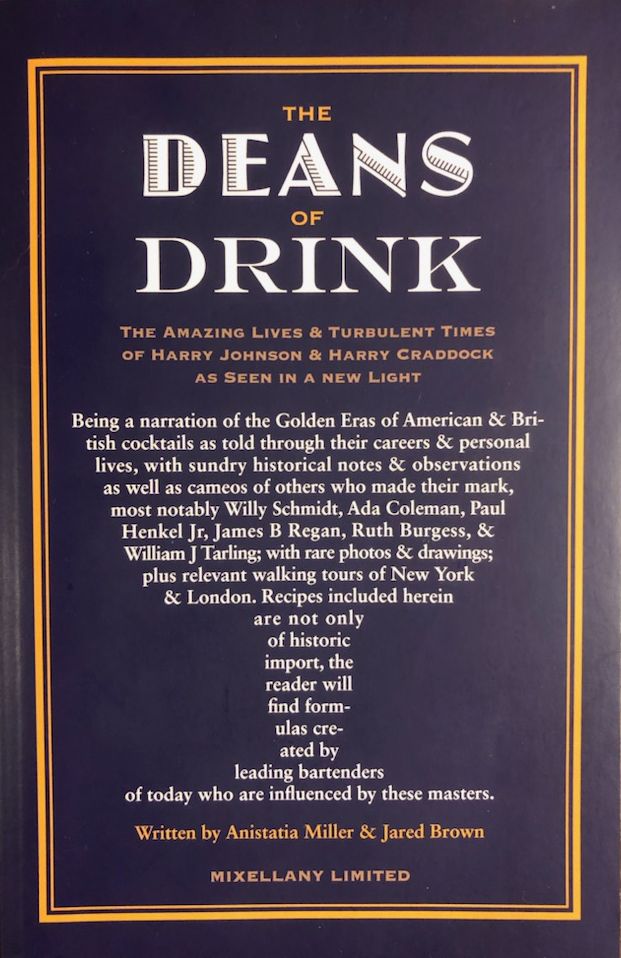

この連載でも以前に紹介した、2013年に刊行された『The DEANS Of DRINK』(Anistatia Miller & Jared Brown共著 ※ハリー・ジョンソン、ハリー・クラドックというカクテル界の2人の巨人の伝記)は、これまで謎だった彼のプライベートな部分について、初めて少し光を当ててくれた。

米国籍も取得し、第一次世界大戦では米軍に志願

1916年9月、42歳のクラドックは米国籍も申請し、認められた(英国籍も持ったままの、いわゆる「二重国籍者」となったが、欧米では珍しいことではなかった)。そして、翌年、第一次世界大戦への参戦を米国が表明した際には、徴兵に自ら志願した。この事実を持ってしても、クラドックはもはや英国に帰るつもりはなく、米国に永住するつもりだったことが分かる。

翌1917年6月には、アイルランド出身の未亡人、アニー・フィッツジェラルドと結婚する。アニーには死別した前夫との間にルイーズ・エミリーという13歳の娘がいた。結婚当時はアイルランドの姉の家に預けられていたが、3年後、クラドックらと一緒にマンハッタンで生活し始めた。

-1024x602.jpg)

しかし、家族3人で暮らし始めたのもつかの間、1920年、米国に禁酒法が施行されてしまう。働く場を失ったクラドック。しかし、違法な社交クラブや“もぐり酒場”で働くことは彼のプライドが許さない。選択肢は「英国へ戻る」ことしかなかっただろう。

マンハッタンの賃貸住宅契約を残したまま帰国

この年の4月、クラドックは家族と一緒に帰英する。しかしこの頃、彼はそれでも「いずれ再び米国へ戻る」ことを考えていたことを示す事実がある。ロンドンに住む兄宅に一時身を寄せたが、米国大使館に届け出た住所はニューヨークのまま。マンハッタンの賃貸住宅の契約も5年分を残したまま、解約せず米国を離れている。「禁酒法などそう長く続かない。近い将来廃止となれば、またニューヨークへ戻りたい」と考えていたことは明らかだろう。

クラドックは帰国翌年の1921年9月、サヴォイ・ホテルでバーテンダーの職を得た。ニューヨークの賃貸住宅には後に、娘のルイーズ・エミリーが再び帰米し、住むことになった。禁酒法はクラドックの予想に反して13年も続いた。その間に彼はサヴォイのチーフ・バーテンダーに昇格した(1925年)。

1927年にはかのマダム・タッソーろう人形館にクラドックの人形が登場するなど、英国でのクラドックの人気と評価は確かなものになっていた。そして、1929年には米ウォール街での株暴落に端を発したあの「大恐慌」が始まり、経済情勢は最悪となる。

以前、私は「クラドックは1920年に帰英した後、二度と米国の地は踏まなかった」と書いたことがあった。しかし『The DEANS……』を読むと、実は1930年12月に一度だけ、米国の現状視察と称してニューヨークなどに戻っていたことが分かる。だが、この訪問も、「クラドックのカクテルを求めるサヴォイの顧客の要望に負けて」短期間で切り上げることを余儀なくされた。

禁酒法はようやく1933年に廃止され、米国の酒場も復活し始める。クラドックは早速、米国内の複数の一流ホテルからバーテンダー復帰の申し出を受ける。しかし、「大恐慌」の後遺症はなお残り、米国経済はまだ苦しんでいた。一方で、クラドックはすでに英国で確固たる地位も名誉も築いていた。なお米国籍を持ち、米国に未練もあったクラドックだが、自分の年齢(58歳)も考えて、熟慮の末に断ったのは当然かもしれない。

=The-Savoy-HotelのAmerican-Barのカウンターで-300x300.jpg)

米禁酒法施行がなければ、あの名著も生まれなかった

歴史に「もし」はないだろうが、もし禁酒法が施行されなければ、クラドックは間違いなく米国に永住していただろうし、あの名著『サヴォイ・カクテルブック』も生まれなかったことは間違いない。

.jpg)

1939年、64歳のクラドックはサヴォイを退職。と同時に、同じロンドンの5つ星ホテル、「ドーチェスター・ホテル」のバーのチーフ・バーテンダーに招かれ、新たなキャリアをスタートさせた。この頃、余暇には、川でフライ・フィッシングに興じることも楽しんだ(ただし釣り道具だけでなく、必ず酒とカクテルを作る道具も持参したという)。

クラドックはその後、1951年には76歳でブラウンズ・ホテルのバーに移り、55年まで働き、80歳で引退した。まさに生涯をバーテンダーという仕事に捧げたような生き様。自分の輝かしい経歴についてほとんどメディアには語らなかったクラドックだが、1960年、85歳の誕生日に際して、唯一(?)、記者のインタビューに応じた。1930年代、バッキンガム宮殿に招かれ、(当時の)国王ジョージ5世、6世らにカクテルを作った思い出などを誇らしげに話している。

1963年1月23日、ハリー・クラドックは脳溢血のため、ロンドン郊外の老人ホームで87年の生涯を閉じた。妻アニーとの夫婦関係や結婚後の暮らしぶりについては、なぜか記録や証言がほとんど残っていないためか、『The DEANS……』では一切触れられていない(クラドック自身も、あまり私生活を語る人ではなかった)。アニーとの間に子はなく、連れ子の娘ルイーズ・エミリーは結婚後、アイルランドのコークで暮らし、1993年、89歳で亡くなったという。