この記事の目次

長寿の国・京丹後

京都市内から北へ特急で2時間強、日本三景のひとつ天橋立が京丹後の入口となる。日本海に面した奥丹後半島を中心とした地域が京丹後。半島の中心には683mの太鼓山がそびえ、海岸からの距離が短く、海と山に囲まれた自然豊かな土地である。京丹後市は100歳以上の割合が全国比3倍と健康長寿の地域として有名だが、この土地の恵みを受けた食生活がその要因ではと考えられている。

山頂の蒸留所

天橋立から電車で30分、さらに車で40分、ようやく太鼓山山頂にある蒸留所に到着。東京からだと約6時間、ちょっとした長旅だ。丹後天橋立大江山国定公園のエリア内に京丹後舞輪源(きょうたんごまいりんげん)蒸留所はある。もともとここは京丹後森林公園スイス村というスキー場やキャンプ場などを有する施設であり、スイスの地名を冠した施設・建物が数多くある。その中に老朽化し使用されていない建物、スイス中部の街の名を冠したマイリンゲンを再生して蒸留所とした。循環し恵みを与え続ける大自然、その輪の一つとして在る「ヒト」と「自然」を生かす源でありたいとの願いを込めて、舞輪源蒸留所と命名。

UZU

舞輪源では「UZU」という概念を大切にしている。

ジンの蒸留はそれぞれのボタニカルの個性の抽出・掛け合わせであり、それによって調和が生み出されると舞輪源は考えている。この調和とそれが生まれるプロセスを「UZU」と呼んでいるのだ。蒸留所立ち上げにあたり、様々な人との出会い、新しい関係性を築き、蒸留所開設に至ったことはジンの製造と重なる。あらゆる人や自然、モノが「渦」のように複雑に交わり、新たなものが生まれる喜びをこの蒸留所を通じて多くの人に感じてもらいたいとの思いを「UZU」に込めている。

フレッシュクラフトジン

蒸留所周辺の自然林には約300種類もの植物が自生しており、古来より薬草薬樹の森として大切にされてきている。特にジンには欠かせないジュニパーベリーも自生しており、この地の自然の恵みをそのまますべて瓶に詰め込みたいとの思いからジン製造を決意。特に、朝手摘みしたボタニカルをフレッシュな状態でその日のうちに蒸留したフレッシュクラフトジンの製造や、「京丹後産100%のジン」を目指して日々勤しんでいる。酒造免許は2023年11月2日に取得し、正式に製造を開始。蒸留所オープンは2024年4月6日だ。

若い力

蒸留所を取り仕切るのは若い二人、勇太さんと真山さん。

勇太さんはプロジェクトリーダー。2001年生まれ、大学4年間を大分県別府の温泉街で過ごしている。大分県といえば麦焼酎。友人と楽しく飲むうちにその虜になった。大学のゼミで地元の焼酎メーカーとのコラボ企画を通じて、お酒を地域おこしの側面からも経験したことで、ビジネスの面からも関心を持ったとのこと。真山さんから舞輪源蒸留所の設立話を聞き、自然の中での仕事にも魅力を感じ、この世界に飛び込んだ。

一方、真山さんは蒸留家。2000年京都生まれ、自然豊かな地で育つ。勇太さんと同じ大学に在学中、パンデミックを体験。自分にとっての幸せについて考える時間を持ったことで「自然」と「香り」という自身の興味関心を追求することを決意し、舞源蒸留所の立ち上げに携わることに。

蒸留の研修は茨城県の酒造メーカーにて、ジンはもちろんのこと、それ以外のお酒についても学ぶ機会を得た。さまざまな人との出会いや経験が、舞輪源蒸留所運営の軸となっている。

長寿の森のボタニカル

京丹後の自然林には約300種類の植物が自生している。広葉樹や針葉樹はもちろん、さまざまな薬草・薬樹が身近にある。ジンには欠かすことのできないジュニパーベリーも自生しており、そのほかクロモジや熊笹なども採取直後に仕込むことができる。まさにジン製造に適した地といえる。

国産のジュニパーベリーとして用いられているのは、主としてネズミサシ(英名テンプルジュニパー)である。樹高数mから10m程度までの高木で、とがった針葉がネズミなどのげっ歯類を追い払うことから名づけられている(英名はお寺の装飾に用いられることからこの名が付けられた)。舞輪源では山のジュニパーと名付けている。もう一種、ハイネズも使用している。これは海岸の砂地に地を這うように育ち、葉がネズに似ていることから名づけられた。ネズミサシよりもやや大きい実をつけ、異なる香味をもたらす。これを舞輪源では海のジュニパーと呼んでいる。舞輪源ではこれらのジュニパーベリーを組み合わせることで、より複雑な香味をジンに付加できる。山と海が近接しているこの地だからこその優位性である。

100年の贈り物

酒造りには清らかな水が必要である。ジンでも蒸留後、瓶詰め前に加水をする。ウイスキーの多くはミネラルなどを取り除いた純水を使うが、クラフトジンでは天然水を使用する蒸留所もある。舞輪源でも天然水を用いてアルコール度数80%程度の留液を47%まで加水し製品としている。

この水は、森林に降った雨が地中にしみ込み、地下を巡り100年をかけて浄化し、やがて湧き出てきたものである。湧き出る場所は山頂や海岸沿いなど、この半島の彼方此方にあり、それぞれ含まれるミネラルが異なり硬度もまちまちである。この中から加水に用いられるのは、山の高地から硬度10ほどの超軟水と、ふもとの硬度180の硬水を採取しブレンドしたもの。これも山と海が近接しているこの地の特性といえる。この割合によって出来上がるジンの香味が異なるため、複数の組み合わせを検討し最適な割合を求めている。硬水100%でも軟水100%でもなく、最適な割合があるのが大変興味深い。

天空のジン

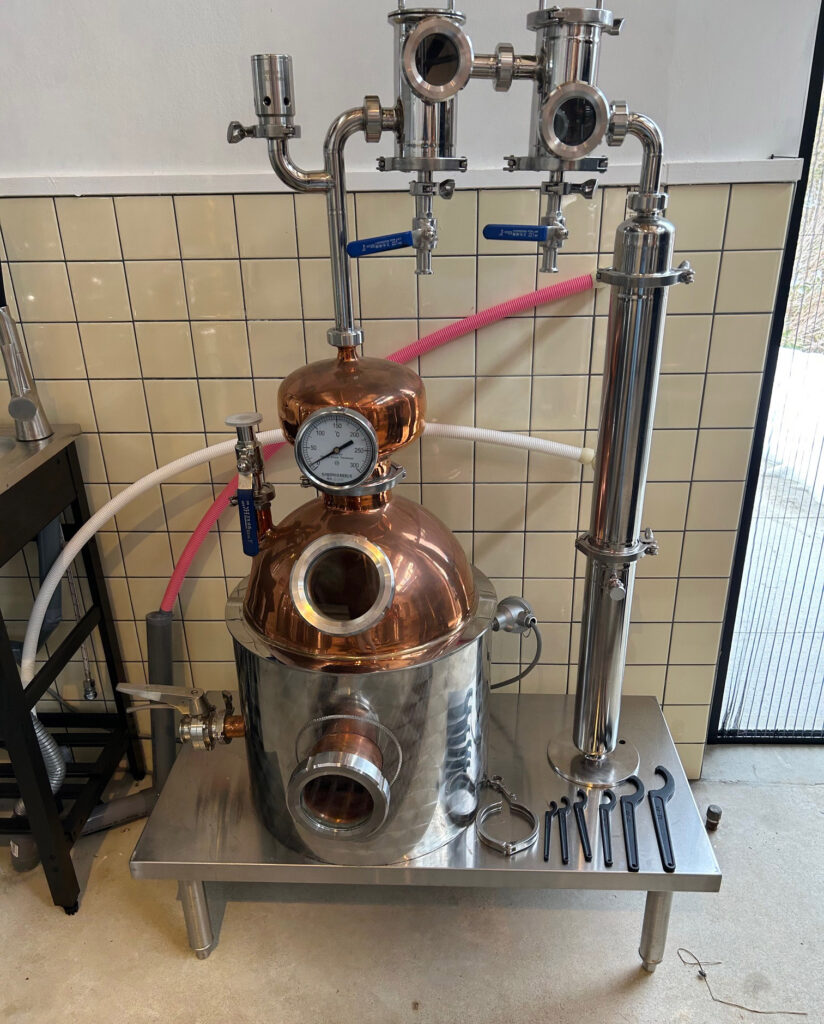

蒸留器は中国製のハイブリッドスチル(容量300ℓ・カラム7段)。容量20ℓの小さいポットスチルも有している。現在のベーススピリッツはサトウキビ由来でアルコール50%。地元の竹野酒造の酒米を作っている農家の稲作を手伝っており、将来的にはこの米を使ったライススピリッツを使用できればと考えている。

定番のジンは「MAIRINGEN FRESH CRAFT GIN(ORIGINAL)」で、アルコール度数は47%。ボタニカルにはマケドニア産ジュニパーベリー、クロモジ、熱した石で焙煎した熊笹など。熊笹はこの地で一番生えており、京料理や京菓子、熊笹茶にも用いられている京都を代表する薬草でもある。舞輪源には様々な野生動物が生息しており、鹿はこの熊笹の新芽を食べてしまうのだが、共存共栄のために分け合うことにしている。この地は標高600mであるため、低圧での蒸留。焼酎の減圧蒸留同様、繊細な酒質の留液が得られる。

年1回限定品「MAIRINGEN PREMIUM CRAFT GIN」もリリース予定で、こちらはこの地で採れたジュニパーベリーやボタニカルのみを用いる予定。野生の花や、この山で養蜂される蜂蜜などだ。蜂蜜は季節によってさまざまな花から得られ、春はすっきりとした蜂蜜、夏にはクリの花などからコクのある独特の香味を有する蜂蜜が得られる。蜂蜜はベーススピリッツに溶かし、他のボタニカルとともに香味を蒸留抽出する。

この地の固有の薬草は外来種の影響で減少傾向にあり、山のふもとではすでに採れない種もある。国定公園内にある蒸留所ではあるが、経時的に移り変わる可能性も持ち合わせている。それを踏まえたうえで、その時その時の大地の恵みを楽しむのもよいのだろう。

まだ若いスタッフが造る新しい蒸留所。この京丹後の特性をジンでどのように表現するのか、今後が楽しみである。